1986年に締結された「日米半導体協定」は、

日本の半導体産業に大きな打撃を与えたと語り継がれています。

当時は世界市場を席巻していた日本企業が急速に衰退する転機となったのでした。

その背景には“戦犯”とも呼ばれる政治的判断や外交圧力が存在しました。

🔍️ 本記事では、日米半導体協定の内容や締結に至る経緯、

✅️ 戦犯とされる人物や構造的要因をわかりやすく解説し、日本経済に残した爪痕を振り返ります。

スポンサーリンク

目次

日米半導体協定とは

協定の内容

- ダンピング防止:日本製半導体が不当に安い価格で輸出されることを防ぐため、価格監視や最低価格制度が導入

- 市場開放:日本市場における外国製半導体のシェアを拡大するため、日本政府は国内ユーザーに外国製半導体の活用を奨励。

具体的には、外国製半導体の市場シェアを20%に引き上げる目標が設定 - 輸出制限:日本の半導体輸出量を制限し、アメリカ市場での競争を抑制する措置が取られた

この協定は1986年から1996年までの10年間にわたり、

第一次(1986年~1991年)と第二次(1991年~1996年)に分かれて実施されました。

USA

USAやってることは、今のトランプ関税と同じような気も…

当時は大きな貿易摩擦として捉えられていたようです。

スポンサーリンク

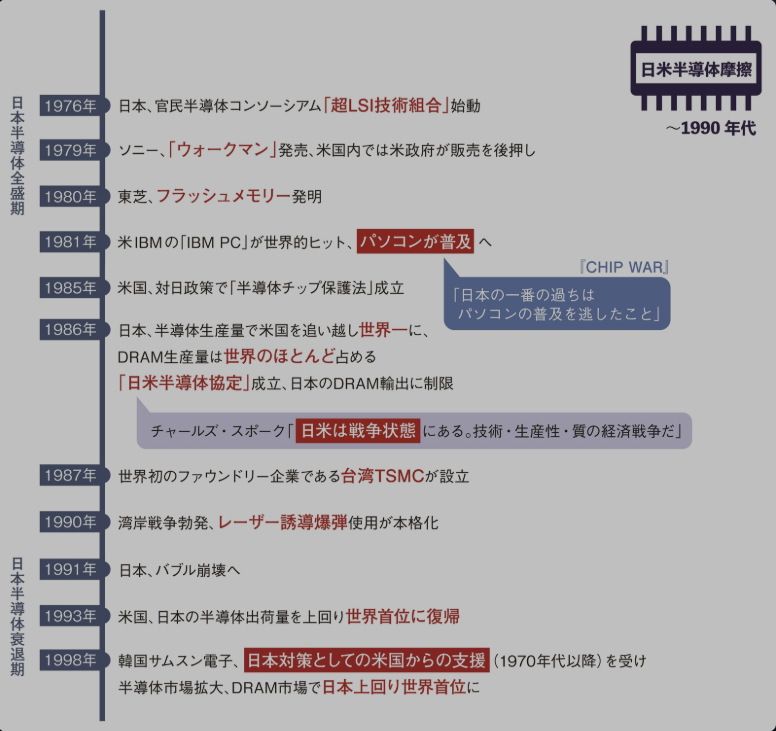

日米半導体協定締結までの流れ

この状況に対し、アメリカは強い不満を持っていました。

締結に至る経緯

- 1970年代後半、日本の半導体が品質・価格競争力で急成長し、米国市場でシェアを拡大

- 日本市場が外国製半導体に対して閉鎖的であるとされ、アメリカ企業が日本市場に参入しにくい状況が問題視された

- 日本製半導体が不当に低価格で輸出され、アメリカ企業の競争力を損なっていると主張(ダンピング疑惑)

- 1985年にはアメリカが日本の半導体産業に対する「セクション301調査」を開始し、報復関税を含む強硬措置を取るなど、両国間の緊張が高まる

- 1986年、日米半導体協定成立。以降も米国は制裁予告や高関税発動など強硬手段で圧力を続ける

これにより日本側には、輸入拡大(外国製半導体の日本市場シェアを一定程度以上にする)、価格監視制度などが課されました。

スポンサーリンク

日米半導体協定の戦犯とは誰だったのか?

当時の内閣・責任者は?

- 締結されたのは 1986年9月。このときの日本側の政権は 中曽根内閣(中曽根康弘が首相)でした。

- 協定交渉・締結に関わった日本側の中心的な役割を果たしたのは、政府(通商産業省=当時)、外務省、そして政務・政治家です。特に経済政策を司る部門が圧力を受けていたとされます。

「戦犯」と呼ばれる人物・責任を指摘される側

| 役割 | 指摘される理由 |

|---|---|

| 政府・通商産業省官僚 | アメリカの要求を受け入れてしまった政策決定、国内産業保護を十分しなかったとの批判。 協定によって日本の半導体産業(特に価格・輸出・市場支配力)に制約がかかったとされるため。 |

| 政治家(首相含む) | 中曽根康弘首相を含む政権トップが、交渉を許可または推進したという立場から、協定の責任を取るべきだという声もあった。 |

| 日本の企業側の判断 | 協定後、技術や投資の選択でメモリ分野での競争力を失った、あるいはアジア・韓国等のライバルへの対応が遅れたという批判がある。 つまり「交渉だけの責任ではないが、国内企業側の戦略も甘かった」という見方です。 |

また、この協定後、日本企業は設計から製造までを一貫して行う垂直統合型モデル(IDM)を維持していましたが、

海外では設計特化型(ファブレス)や製造特化型(ファウンドリ)が主流となり、

日本はこの流れに乗り遅れてしまったことや、

半導体の主要マーケットが通信機器や大型コンピュータからパソコンへ移行する中、

日本企業は品質重視の姿勢を維持し、安価で短期間使用可能な製品を求める市場ニーズに対応できませんでした。

これらの事実から、日本企業も戦犯と呼ばれることもあるようです。

日本の企業も先を読むことに失敗していたのか…

ビジネスは難しいですね。

スポンサーリンク

あわせて読みたい

日米地位協定の問題点をわかりやすく解説!不平等条約と言われる理由は?

ニュースで耳にすることが多い「日米地位協定」。 しかし、実際にどんな内容で、なぜ問題視されているのかは意外と知られていません。 特に沖縄を中心に「事件が起きて...

あわせて読みたい

ウォーギルトインフォメーションプログラムとは?わかりやすく簡単解説

「ウォーギルトインフォメーションプログラム(WGIP)」とは、 戦後の日本でGHQが実施した情報操作・宣伝活動の一つです。 日本人に「戦争の責任=日本にある」と強く刷...

コメント