「容器包装リサイクル法」という言葉を聞いたことはあっても、

実際にどんな法律なのか説明できる人は少ないかもしれません。

ペットボトルや缶、トレーなど、

私たちが日常的に使う“容器包装”をリサイクルするための仕組みを定めたこの法律は、

実は私たちの生活や自治体の分別にも大きく関わっています。

✅️ この記事では、法律の目的や仕組み、そして現状の課題をわかりやすく簡単に解説します。

スポンサーリンク

目次

容器包装リサイクル法とは?

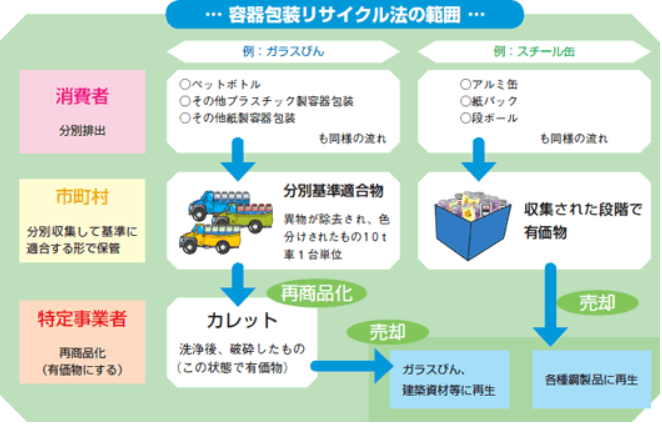

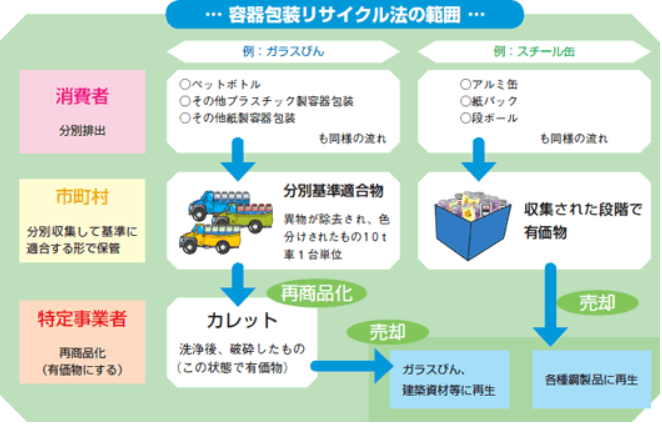

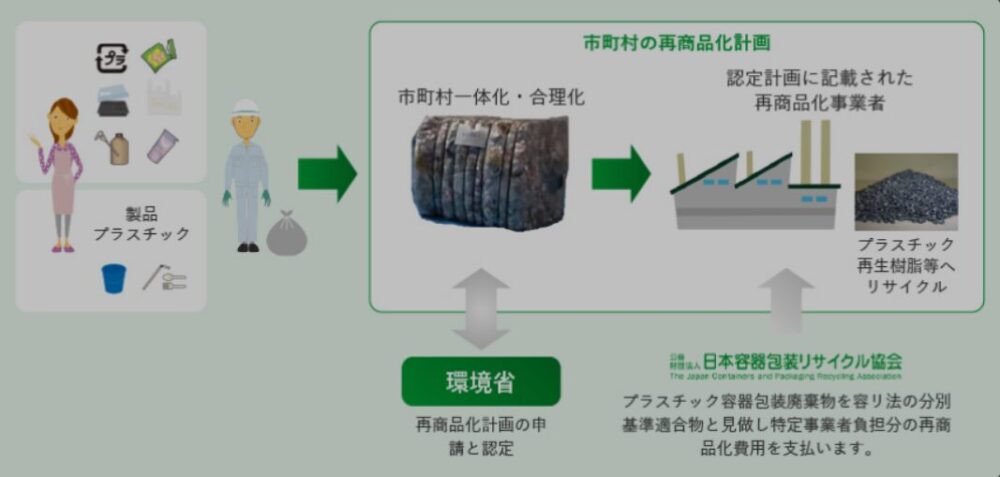

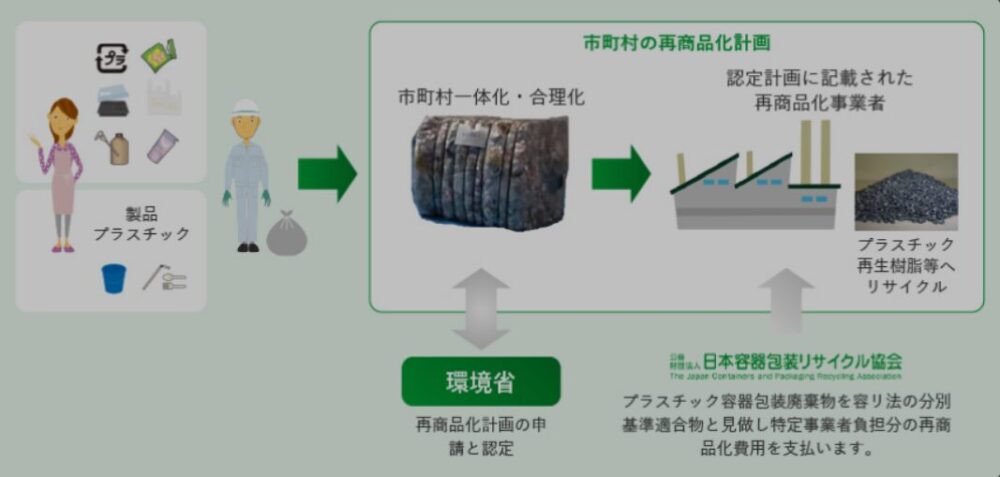

この法律は、消費者・行政・事業者がそれぞれの役割を果たし、

社会全体でリサイクルを推進する仕組みを構築しています。

目的

- 一般廃棄物の減量化と再生資源の十分な利用を通じて、資源の有効活用を図り、持続可能な社会を目指す

- 廃棄物の適正処理や最終処分場の延命も大きな目的

- 一般廃棄物の減量化

- 資源の有効活用を通じた環境保全

- 持続可能な社会の実現

制定の背景は──

- ごみの増加と処分場のひっ迫

1990年代、日本では家庭ごみの容積の約6割を容器包装廃棄物が占めていました。

埋立処分場の容量が限界に近づき、廃棄物の削減と資源の再利用が急務となったのです。 - 環境保全の必要性

持続可能な社会を目指し、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進が求められました。

容器包装リサイクル法は、

家庭から排出される容器包装廃棄物を資源として再利用し、

環境保全と持続可能な社会の実現を目指す重要な法律なのです。

USA

USAいまではリサイクルが当たり前になったよね。

ゴミはしっかり分別して捨てましょう!

スポンサーリンク

容器包装リサイクル法の仕組みや課題

- 消費者:ごみの分別排出

- 市町村:分別収集

- 事業者:再商品化(リサイクル)の義務

*対象となる主な容器包装は、ガラス瓶、ペットボトル、紙・プラスチック製の容器包装など。

主な課題について──

- 家庭ごみ全体の量は大きく減少していない点

- リサイクルにかかるコスト負担や、「ただ乗り事業者※」の存在が問題視

- 分別排出の不徹底や地域ごとのルールの違いによる混乱も指摘

- リサイクルの実態や資金の流れに関する透明性が課題

※「ただ乗り事業者」とは、リサイクル委託費用などの義務を果たさずに事業を行う業者のこと。

ゴミの量自体を減らすのは難しいかも…

どうすれば良いんだろう?

不要なものを買わない、詰め替え商品を活用したり、マイバッグなどを持ち歩くなども良いことですね!

スポンサーリンク

まとめ|Q&A

消費者・行政・事業者がそれぞれの役割を果たし、

課題を克服することで、より効果的なリサイクルシステムの構築が期待されています。

スポンサーリンク

あわせて読みたい

【簡単解説】日本容器包装リサイクル協会とは?天下り先って本当?

家庭ごみの容器包装リサイクルを担う指定法人・容リ協。 しかし業界紙やネット上では、 「天下り団体」「省庁OBが要職に就いている構図」 との指摘も散見されます。 協...

コメント