小林製薬の紅麹サプリ問題が大きな波紋を呼び、

企業の存続に影響を与えるのではないかと心配する声が上がっています。

リコール対応や株価の急落、消費者からの不信感が高まる中、

小林製薬は今後どのような道を歩むのか?倒産の可能性は?

小林製薬は紅麹問題以降どうなった?

- 健康被害の状況

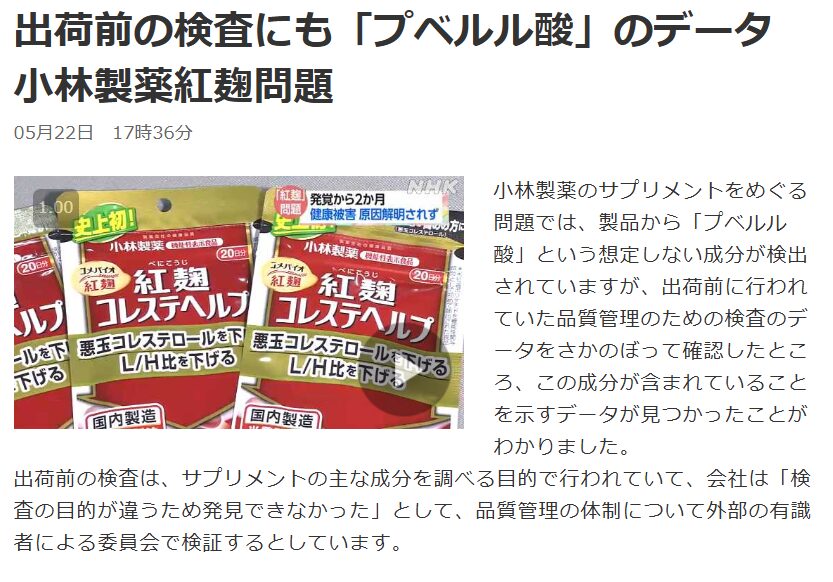

紅麹サプリメントを摂取した消費者の中には、腎臓疾患や腎機能障害を発症したケースが多数報告された。

これまでに少なくとも76人の死亡例が関連性を調査中であり、その他にも多くの入院患者が確認されている。 - 業績への影響

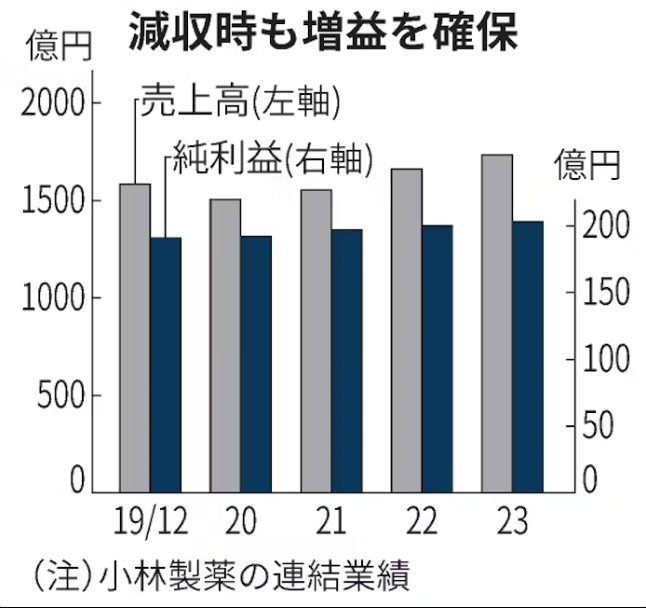

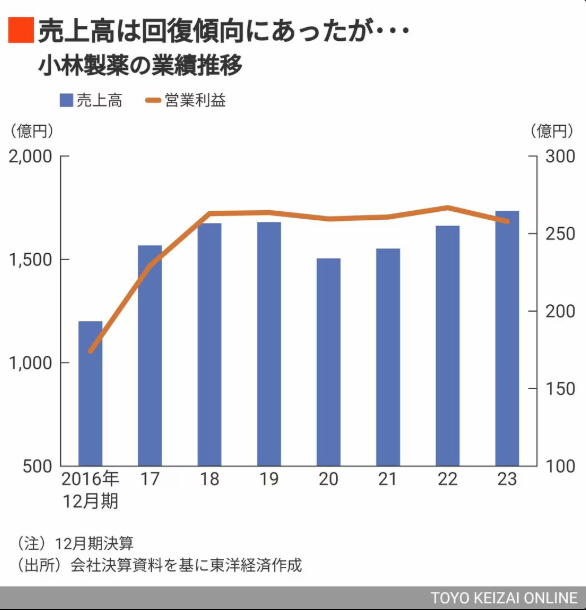

2024年12月期の決算では、紅麹問題に関連する製品回収や補償費用として127億円の特別損失を計上し、1999年の上場以来初めての減益となる。

売上高は前年比4.5%減の1656億円、純利益は50.5%減の100億円に落ち込みました。 - ブランドイメージの低下

健康被害問題の影響で、紅麹関連製品だけでなく、他のサプリメント製品の売上も30~40%減少するなど、消費者の信頼が揺らいでいる。

- 補償と再発防止

小林製薬は、健康被害を受けた消費者への補償を優先するとともに、製品の安全性向上に向けた取り組みを進めています。

また、行政の指導のもとで独立した調査を実施し、原因究明を進めています。 - 経営計画の見直し

紅麹問題の影響を受け、2023~2025年の中期経営計画を取り下げ、業績回復に向けた新たな計画を策定中です。

「品質・安全に関する意識改革と体制強化」「コーポレート・ガバナンスの抜本的改革」「全員が一丸となって創り直す新小林製薬」を推進しています。 - 広告再開とブランド再構築

問題発生後に中止していたテレビ広告などを2025年4月以降に再開する方針を示し、ブランドイメージの回復を目指しています。 - 経営体制の刷新も

2025年3月の定時株主総会で山根聡社長が退任し、執行役員の豊田賀一氏が新社長に就任する予定です。

会長には京セラ出身で日本航空の再建に携わった大田嘉仁氏を起用し、信頼回復や再発防止に取り組むことになっています。

特に、香港の投資ファンド「オアシス・マネジメント」からは、

健康被害問題の再調査や社外取締役の選任を求める提案がありましたが、

これに対して同社は反対の立場を示しています。

【動画】来年度の新卒採用が休止に…

USA

USAまずは、会社の立て直しと被害者の方のフォローが優先なのかな?

なんとか踏ん張ってほしいですね!

小林製薬に倒産の可能性は?

- 小林製薬の自己資本比率は80.2%と非常に高く、財務基盤は堅固です。

これは、短期的な問題が発生しても倒産リスクを抑える要因となります。 - 倒産確率に関するデータでも、同社の倒産リスクは「正常」と評価されており、1年以内の倒産確率は0.36%と極めて低い水準です。

小林製薬は、累積損失100億円と継続的な売上減少が資金繰りを圧迫していますが、

伝統的な日用品事業(芳香剤「ブルーレット」や冷却シート「熱さまシート」)の堅調さがあるため、

当面の資金の流動性は保たれる予想です。

とはいえ、

2025年12月期の業績見通しでは、売上高が前年比3%増の1710億円、純利益が4%増の105億円と回復基調にあると予測されている

株価は一時的に下落しましたが、現在は安定しており、投資家からの信頼を取り戻しつつあることなどから

小林製薬は紅麹問題による一時的な業績悪化に直面していますが、

財務基盤が非常に強固であり、倒産の可能性は極めて低いと考えられます。

同社は補償対応や品質改善を進めるとともに、

業績回復に向けた取り組みを強化しており、

長期的には安定した経営が期待されます。

日本の経済のためにも、なんとか復活してほしいね!

原因究明と再発防止にも努めてほしいですね。

【まとめ】小林製薬は現在どうなった?

小林製薬は事業撤退や補償対応を進めていますが、信頼回復にはさらなる努力が必要です。

また、業界全体での安全基準の強化が今後の課題となっています。

企業が問題を起こせば厳しく批判されるべきですが、

一方で、日本経済を支える大企業が失墜すると、多くの雇用や関連企業に影響が出てしまいます。

小林製薬のような大手企業は、日本の製造業や医薬品業界にとって重要な存在です。

問題の責任をしっかり取った上で、再発防止策を徹底し、

信頼を回復しながら成長していくことが、日本経済全体の安定にもつながるはずです。

日本経済のためにも、企業には誠実な対応と再起を期待したいですね。

コメント